读者?作者?——张晓刚的创作五十年

| [日期:2025-10-24] | 作者:艺术组 次浏览 | [字体:大 中 小] |

来源【中国艺术】

2025年9月13日,张晓刚在松美术馆的大型回顾个展“读者与作者”开幕,亦张晓刚迄今为止最大型的个展。作为最有国际影响力的中国艺术家之一,张晓刚的艺术创作长达五十余年。策展人崔灿灿将其横跨1975至2025年的作品以情感逻辑为基本线索,运用聚类分析的方法进行策展,让读者们关注到身为作者的张晓刚亦是大时代读者的身份,跨越时空,“阅读”张晓刚的创作,感知其精神活动的转化逻辑,成为展览生效的构成部分。

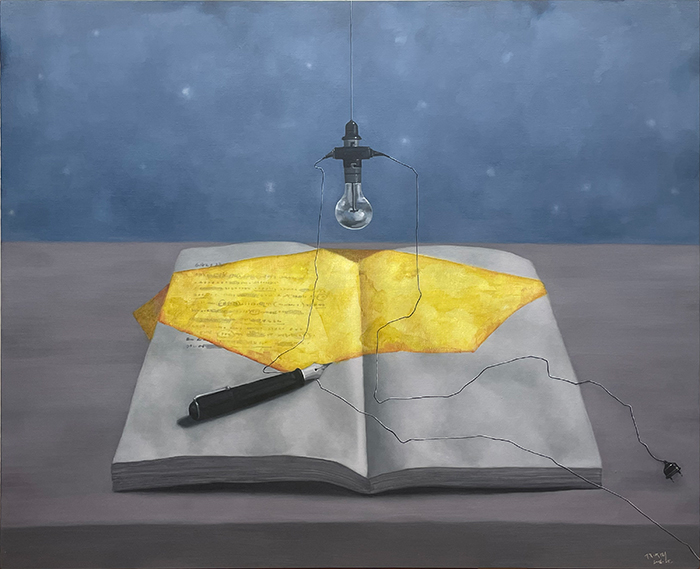

“我们是无法脱离自己所处的时代来审视自身的,”张晓刚说,“中国的社会太特殊了,它永远处于一种剧烈的变化之中……你时刻都会被外部的环境所提醒、所影响。”这样的影响不断穿插在其创作线索之中,甚至已无法仅仅通过时间而分类。作品既有时代带给他的集体特征,又充斥着个人经验的图像;既是个人记忆凝聚又成为不可忽视的时代缩影。因此,策展人崔灿灿以集群分析的方法进行展览布局,将张晓刚横跨五十年的创作进行聚类分析,在没有预设类别标签的情况下,通过分析作品之间的关联性,将数据划分为若干个“集群”,使得同一集群内的作品具有高度相似性,而不同集群间的对象则差异显著。展览模块从一个小家庭的宿命开始,到“大家庭”的出现;再到多年后的“失忆与记忆”;而后是几条更为漫长的线索:相隔40多年的“病的梦魇”和“蜉蝣日记”;最后是“物的辞典”和“一次旅行”。

“读者与作者”是展览的主题,也是展览最主要的线索。崔灿灿的最初灵感始于他读到的一篇关于诗人奥登的评论文章,其中提到了“读者性”与“作者性”的说法。实际上,奥登自身也与张晓刚有着一些相似之处,诗人奥登自身就是一位读者,他强调与读者的互动性,会根据读者而调节自身创作。奥登的创作题材和风格多样,其作品涵盖了对社会现实、个人情感、宗教信仰等诸多方面的思考。他与张晓刚一样,将自己深深卷入时代,侧听并命名了自己的时代,将其称为 “焦虑年代”。而真正的展览主题确定则是在各个板块构建完成之后,“读者与作者”的概念才最终敲定。

从艺术接受论的角度来看,读者一直是贯穿艺术活动的重要环节,是它构成了作者的作品完整性。现象学美学家杜夫海纳说:“观众不仅是认可作品的证人,还是以各自方式完成它的执行者。”只有当艺术作品被欣赏者以 “审美知觉” 把握时,才会转化为 “审美对象”。本次展览的特殊性在于,崔灿灿挖掘了张晓刚作为读者的一面,使得置于展厅内的读者们意识到,在张晓刚的艺术生涯中,他不仅身为作者而存在,其自身也曾是读者,也一直有着读者的一面,这两者亦可是同时存在的。