立足核心素养,探索土地资源——立格实验学校地理课堂展现育人新路径

| [日期:2025-11-20] | 作者:地理组 次浏览 | [字体:大 中 小] |

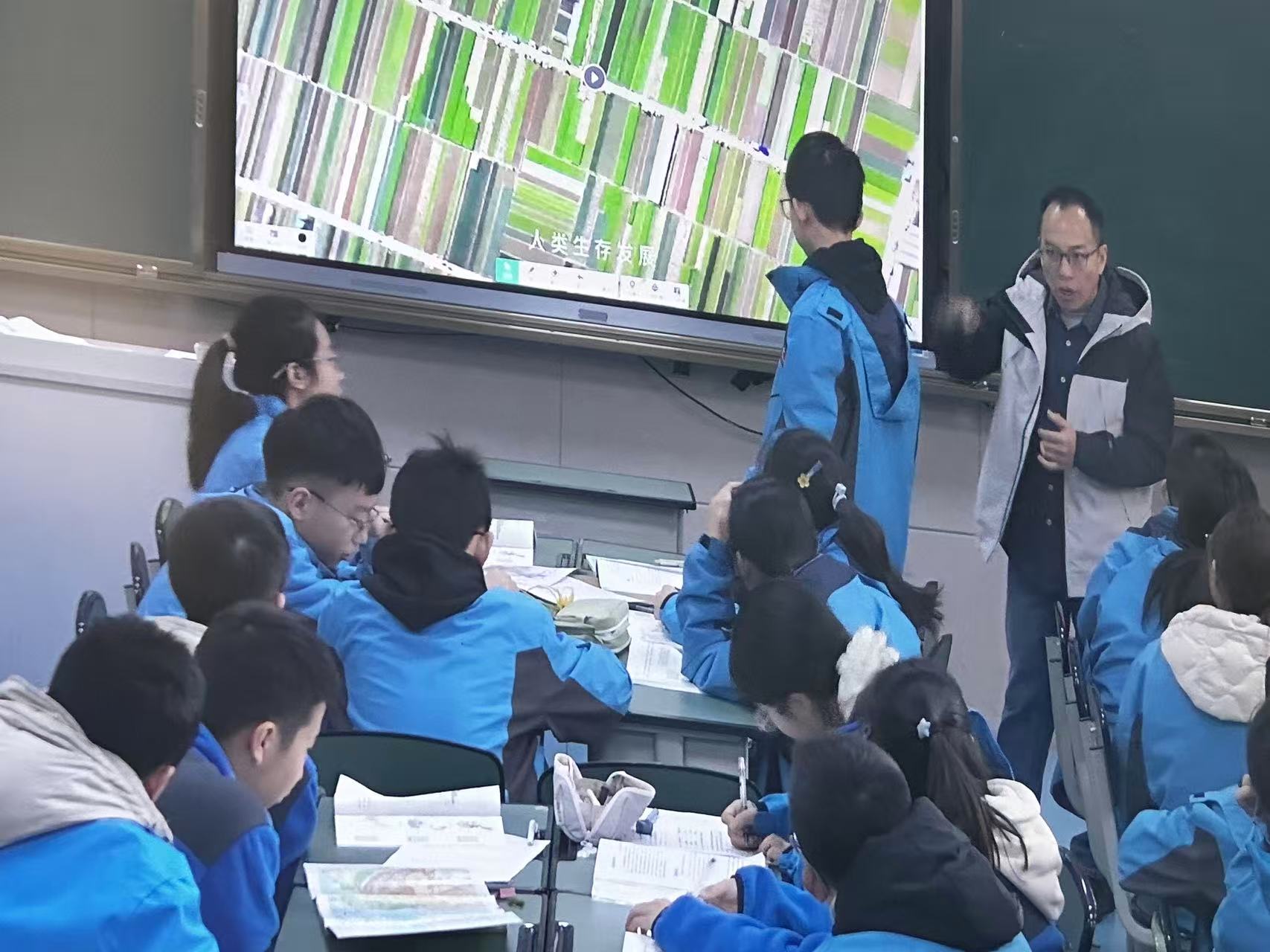

11月21日,成都市双流区立格实验学校地理组欧波老师围绕《土地资源》一课,开展了一堂富有深度与广度的地理教学实践课。本节课以培养学生地理核心素养为导向,深度融合健全人格教育目标,通过项目式学习、小组合作探究等形式,引导学生从身边出发,走向国家层面,理解土地资源与人类发展的密切关系。

以核心素养为纲,构建“认知—思维—实践—价值”学习链

在教学过程中,教师围绕“反映认识、综合思维、地理实践力、人地协调观”四大学习目标展开教学设计。学生通过阅读《中国主要耕地分布图》《中国主要林地分布图》《中国主要草地分布图》等专业地图,不仅掌握了我国土地资源“类型多样、分布不均”的总体特征,更在任务驱动下分析其与地形、气候等自然要素的内在联系。

课堂上,教师设置了“国土档案袋”实物道具环节,学生分组抽取装有麦穗、木材模型、干草标本等代表不同土地类型的物品,在填写调查表格的过程中,主动思考“它能为人类提供什么”,从而建立起土地资源与生活实际的感性连接。

健全人格融入课堂,树立人与自然和谐共生理念

教学设计特别强调“健全人格培养”目标,引导学生从“认知自然”走向“保护自然”,最终形成“人与自然和谐共生”的价值观。在分析土地资源开发利用中出现的环境问题时,学生通过探讨“毁林开荒”“草原开垦”等案例,深刻认识到违背自然规律所带来的生态后果,进而理解国家设立“耕地红线”“生态保护红线”的深远意义。

微课题驱动深度探究:自然环境如何塑造土地资源格局?

在“规划状况”教学环节,欧老师组织学生开展“探究自然环境对不同类型土地资源分布的影响”微课题研究。学生借助中国地形图、年降水量分布图等资料,分组归纳耕地、林地、草地的主要分布区域及其对应的地形与降水特征。通过主发言人汇报、组员补充、记录整理等流程,学生不仅锻炼了信息整合与表达协作能力,更建立起“自然环境影响土地利用方式”的系统认知。

在最后的“实践规划”环节,学生结合沙盘模型,模拟在不同地形与河流条件下合理布局耕地、林地、草地与建设用地,真正实现了“在做中学”,提升了地理实践力与空间规划能力。

从身边到国家,从认知到责任

本节课从学生身边的双流区牧马山、成都铁路隧道、中心公园湿地等真实场景出发,逐步延伸至国家层面的土地资源数据与政策,使学生不仅学到知识,更在情感与价值观层面产生共鸣。通过对中国人均耕地远低于世界平均水平等现实问题的讨论,学生意识到土地资源的珍贵性与保护的重要性,树立起“珍惜土地、绿色发展”的责任意识。

这堂课不仅是地理学科教学的一次生动实践,更是落实“立德树人”根本任务、推进素养导向课程改革的典型范例。立格实验学校通过这样的课堂探索,正逐步构建起以学生为中心、以素养为落脚点、以人格健全为追求的新型育人模式。